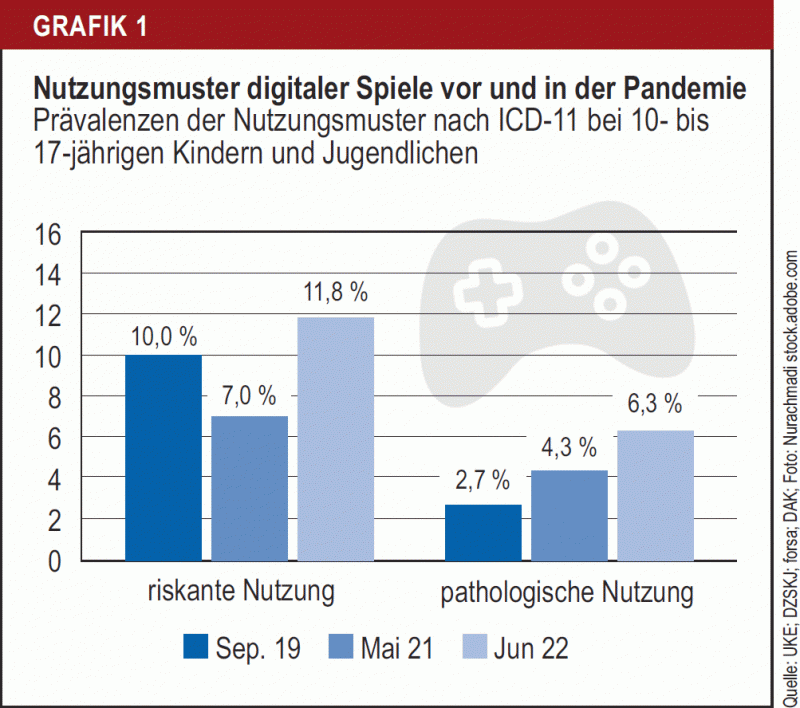

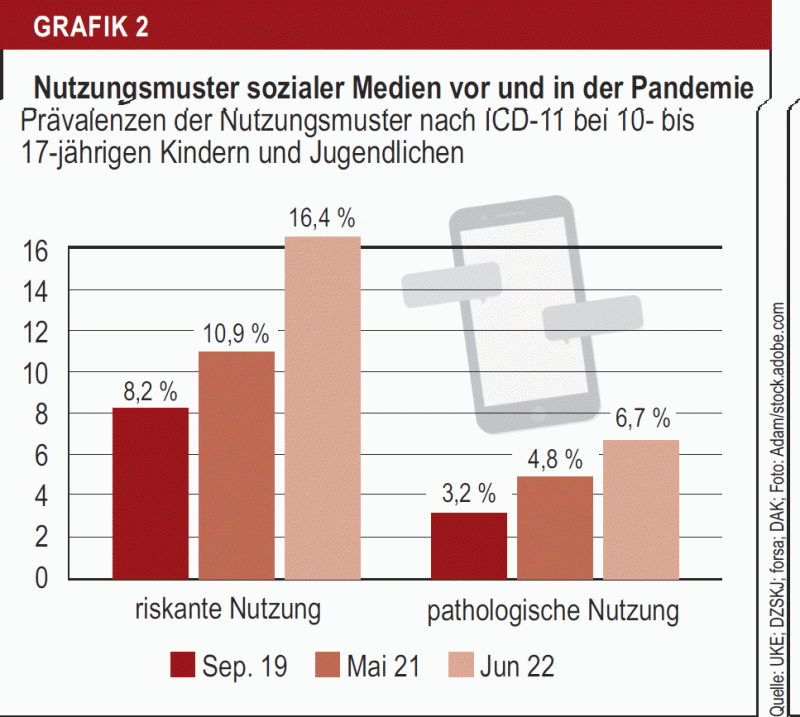

Psychische Störungen oder somatische Beschwerden können die Folge von Gaming, Social Media oder Streaming sein. Viele Heranwachsende erfüllen nach einer Umfrage von DAK und Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf bereits die Kriterien einer Mediensucht … und das mit steigender Tendenz seit der Coronapandemie. In einer repräsentativen Studie des Marktforschungsinstitutes Forsa wurden etwa 1 200 Familien und Kinder von 10 bis 17 Jahren vor, während und nach Lockdowns zwischen September 2019 und Juli 2022 befragt; es zeigte sich insgesamt eine fünfmal häufigere Nutzung von Computerspielen, SM und Streamingdiensten,

Rund 2,2 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland sind gefährdet, eine Mediensucht zu entwickeln oder sind bereits abhängig – streamingsüchtig sind etwas weniger Kinder und Jugendliche.

Sucht hat sich verdoppelt

Während die Sucht nach digitalen Spielen zwei von drei Erkrankten Jungen sind (Grafik 1),

ist das Suchtverhalten in den sozialen Netzwerken zwischen den Geschlechtern etwa gleich verteilt. (Grafik 2).

Die Ergebnisse unserer Studie machen erneut deutlich, dass die andauernde COVID-19-Pandemie unseren Umgang mit digitalen Medien nachhaltig verändert hat und dass insbesondere Kinder und Jugendliche unter den Einschränkungen litten.“

Körperliche Folgen

Ein Drittel der Befragten berichtete nach mehrstündiger Nutzung von digitalen Geräten über Nackenschmerzen. Etwa ein Viertel hat trockene oder juckende Augen und knapp 17 % gaben an, Schmerzen im Unterarm oder der Hand zu haben.

Kriterien zur Mediensucht laut Weltgesundheitsorganisation (WHO): „Pathologisches Spielen“ hat, wer in der Regel über den Zeitraum von einem Jahr die Kontrolle über sein Nutzungsverhalten verloren hat, sich aus anderen Lebensbereichen zurückzieht und das Verhalten auch dann fortsetzt, wenn sich negative Folgen wie etwa gesundheitliche Beeinträchtigungen zeigen.

Davon abzugrenzen ist die riskante Mediennutzung, bei denen die Kriterien einer Sucht nicht erfüllt sind.

Etwas höhere Fallzahlen zur Internet- und Gamingsucht liefert eine Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitlichen Aufklärung (BZgA): demnach waren 2019 bereits 6,7 Prozent der Jungen und 8,6 Prozent der Mädchen süchtig.

Nicht nur Heranwachsende können von einer Mediensucht betroffen sein.

Mehr als fünf Milliarden Menschen seien heute im Internet unterwegs, erklärte der Wissenschaftsjournalist und Physiker Prof. Dr. h. c. Ranga Yogeshwar beim Tag der digitalen Gesundheit im Januar dieses Jahres.

In kürzester Zeit sei unser Planet mit dem Internet vernetzt worden. Das bedeute aber auch, dass der Alltag immer stärker von Digitalisierung geprägt sei und Menschen weltweit im Durchschnitt knapp sieben Stunden am Tag online wären. Schwierig sei, dass Alltagsaktivitäten durch das Handy immer wieder unterbrochen würden. „Das hat Konsequenzen für die Frage, wie lange wir uns konzentrieren können“, sagte Yogeshwar.

Die Mechanismen hinter diesem Verhalten seien mit Phänomenen wie sozialer Belohnung oder auch FOMO („Fear of Missing Out“) zu erklären, sagte der Psychologe Prof. Dr. rer. nat. Christian Montag von der Universität Ulm ebenfalls beim Tag der digitalen Gesundheit.

„Die Geschäftsidee der Techindustrie ist, möglichst viel über die Person zu erfahren und mit diesen Informationen in der Werbeindustrie aufzutrumpfen.“ Voraussetzung für dieses Datengeschäft sei, dass die Onlineplattformen maximal fesselnd sind. „Die Techindustrie will uns in möglichst jeder freien Minute auf den Plattformen halten.“ Like-Buttons oder ähnliche Funktionen fungierten zudem als soziale Belohnung, das treibe die Menschen immer wieder auf die Plattformen. „Diesen Mechanismus kennen wir aus dem Glücksspielbereich“, so Montag.

Zurück zur analogen Uhr

Empfehlenswert sei deshalb, Benachrichtigungen auszuschalten und mit einer analogen Uhr zu arbeiten, statt sich ständig vom Smartphone ablenken zu lassen.

Zudem könne man Graufilter über Apps wie Instagram oder Tiktok legen, damit der Inhalt uninteressanter wirke. Montag plädierte für eine Änderung der Regeln für Online-Plattformen. „Wir müssen weg vom Datengeschäftsmodell“, betonte er. Stattdessen bräuchte es eine andere Art der Finanzierung.

Zusätzlich braucht es Präventions- und Hilfsangebot. Informationen z.B. auf der Homepage des DZSKJ = Deutsches Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters.

Digitalsucht digital bekämpfen

Obwohl es zunächst paradox klingt, sprechen sich Expertinnen und Experten auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendpsychiatrie für digitale Interventionen aus: „Da es weltweit einen Mangel an etablierten Therapieprogrammen von Medienbezogenen Störungen gibt, bieten digitale Interventionen grundsätzlich eine gute Chance, im Rahmen der Aufklärung oder der Therapie zu unterstützen und Therapiewartezeiten zu überbrücken“, sagte Dr. med. Kerstin Paschke. Sie ist kinder- und jugendpsychiatrische Oberärztin und wissenschaftliche Arbeitsgruppenleiterin für medienbezogene Störungen am DZSKJ.

Zusammen mit Thomasius entwickelt die Arbeitsgruppe derzeit eine App (Res@t). Die persönliche Therapie solle durch die App-basierte Psychoedukation und Intervention ergänzt werden. Zum Einsatz kämen zudem sozial-, ergo-, musik- und sporttherapeutische Methoden, edukative sowie pädagogische Maßnahmen. Daneben würden in der teilstationären und stationären Suchtbehandlung von Kindern und Jugendlichen mit medienbezogenen Störungen Antidepressiva und atypische Antipsychotika eingesetzt, um die im Hintergrund stehenden psychischen Störungen zu behandeln.

Der Bundesverband für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (bkj) hält die Zahl von fast 7 % der Suchtkranken Heranwachsenden für alarmierend und schlägt vor allem gruppentherapeutische Angebote zusätzlich zur ambulanten Regelversorgung vor. „Die Betroffenen brauchen Alternativen im realen Leben, um Einsamkeitsgefühlen und Schulstress zu entkommen“, sagte die Vorsitzende Dr. phil. Inés Brock-Harder. Eine Sucht höre nicht einfach auf, daher brauche es professionell begleitete Angebote.

Quelle: Dr. med. Mirjam Martin, Dtsch Arztebl 2023; 120(14): A-612 / B-525