Vieles was wir über uns wissen haben wir selbst erfahren; vieles aber wurde uns auch durch Familienmitglieder, Lehrer/innen, Freunde und andere Bekannte vermittelt und zugeschrieben.

Ob das alles so stimmt, ob die Rückschlüsse, die wir daraus gezogen haben, wirklich passen, gut in die Welt, in die Realität passen, ist nicht immer so klar … und verändert sich zudem mit der (inneren wie äußeren) Umgebung und mit der Zeit.

Die „Medien der Erkenntnis“ oben im Bild, wie Nossrat Peseschkian es nannte, differenzieren sich im Laufe der Entwicklung und bestimmen, in welcher Weise ein Mensch sich selber und seine Umwelt wahrnimmt und interpretiert / Bedeutungen verteilt.

Denn, je nach dem, welche Medien einem Menschen besonders wichtig (relevant für sein Leben) sind, werden bestimmte Eindrücke mehr oder eben weniger ausgeprägt vorkommen. Damit bestimmen sie seine (subjektive) Wirklichkeit.

Dabei gehen erhebliche emotionale Anteile ein; vor allem, was die Hauptbereiche menschlicher Konflikte: Partnerschaft, Erziehung, Arbeitswelt und den Bereich der Weltanschauung angeht. Die Relativität der für wahr gehaltenen wirksamen Wirklichkeit bietet also vielfältige Quellen von Missverständnissen.

Bei Missverständnissen, also „nicht verstehen“, hilft Kontext–Wissen und Nachfragen sehr beim Einordnen von Eindrücken und passender Interpretation.

Wie also entsteht unsere Vorstellung von uns selbst?

Wie entsteht unser autobiographisches Selbst

und das autobiographische Gedächtnis?

(Autobiographie = literarische Darstellung des eigenen Lebens oder größerer Abschnitte daraus)

Einleitung

Selbstentwicklung und Gedächtnisentwicklung sind in einander verschränkte Prozesse.

Das nimmt nicht wunder, wenn man sich klar macht, dass unter „Gedächtnis“ die Gesamtheit des von einem Individuum Erfahrenen zu verstehen ist.

Die Entwicklung des Gedächtnisses ist der methodischen Untersuchung besser zugänglich als die Entwicklung des Selbst – und ist daher besser erforscht. Stadien der Gedächtnisentwicklung können mit bestimmten Wachstumsschritten des Gehirns korreliert (bedingen einander) werden.

Prinzipielles zum Gedächtnis

Sigmund Freud, der Vater der Psychoanalyse, unterschied beim Gedächtnis

- Bewusstes, d.h. alles was dem Bewusstsein zugänglich ist

- Vorbewusstes, d.h. potentiell Bewusstes, dem Bewusstsein aktuell nicht zugänglich, aber erinnerbar

- Unbewusstes, d.h. verdrängtes, dem Bewusstsein normalerweise nicht zugänglich

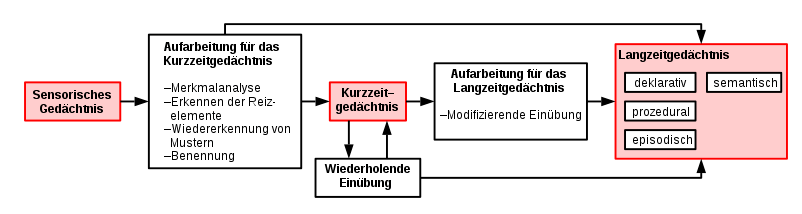

In der Neurophysiologie, wie in der Kognitionspsychologie, werden anatomisch, wie auch bezüglich der Aufgaben und Leistungen unterschiedliche Gedächtnissysteme unterschieden:

- Sensorisches Gedächtnis bezieht sich auf die Wahrnehmung von Reizen der Sinnesorgane

- Das Kurzzeitgedächtnis und Langzeitgedächtnis mit verschiedenen Inhalten:

- das implizite / prozedurale Gedächtnis ist unbewusst.

(implizit = als Anlage enthalten; nicht aus sich selbst heraus zu verstehen, sondern nur logisch zu erschließen) (prozedural = verhältnismäßig, den äußeren Ablauf einer Sache betreffend)

Es drückt sich in Gewohnheiten und Fähigkeiten aus. Zu seinen Inhalten gehören Bewegungs- und Verhaltensmuster – zusammen mit den gleichzeitig erlebten Affekten (= heftige Erregung, Gefühl).

Die Gefühle, der emotionale Gehalt einer Erfahrung, sind für spätere autobiographische Erinnerungen besonders wichtig. Denn die in einer Situation erlebten Erregungszustände und Affekte gehen ins implizite Gedächtnis ein und formen schon früh Erwartungen und Verhaltensstrategien, die dann wiederum mit den begleitenden Gefühlen verbunden sind.

Dazu gehören auch die frühen Bindungsmuster. Sie sind dem Bewusstsein zwar später nicht mehr explizit (= ausdrücklich) zugänglich, bilden aber den affektiven Kern von Erleben und beeinflussen Wahrnehmung, Verhalten und Stimmungen.

Auch im späteren Leben gehen einmal erlernte Fähigkeiten (z.B. Radfahren oder Schwimmen können) und erlernte Kognitionsstrategien, die zunächst explizit (bewusst) angeeignet wurden, ins implizite (nur indirekt zu erschließende, unbewusste) Gedächtnis ein, sobald sie automatisiert wurden.

Sie sind dann nicht mehr ohne weiteres dem Bewusstsein zugänglich.

Das macht es dem „normalen“ (in dieser Hinsicht untrainierten) erwachsenen Menschen oft so schwer, sich in andere Menschen einzufühlen, die in ihre Erlebens- und Handlungsweisen noch ganz oder teilweise nach den Mustern früherer Entwicklungsstufen organisiert sind.

Erst wenn wir wissen, wie deren Biographie ist oder gewesen sein könnte, fällt es leichter, zu verstehen und sich in die Erlebensweise einzufühlen … aber auch Abstand davon zu nehmen, dass eigentlich alle Menschen so funktionieren bzw. denken, wie man selbst.

- das explizite / deklarative Gedächtnis ist bewusst.

(explizit = ausdrücklich, deutlich; ausführlich und differenziert dargestellt)

(deklarativ = in Form einer Erklärung, die etwas Grundlegendes erhält)

Hierbei unterscheidet man zusätlich zwischen episodischem und semantischem Gedächtnis.

– Im semantischen (den Inhalt und die Bedeutung der sprachlicher Zeichen betreffenden) Gedächtnis werden allgemeines „Weltwissen“ und Faktenkenntnisse aufbewahrt,

– Im episodischen (Ereignisse von kurzer Dauer innerhalb eines größeren Zeitabschnittes betreffenden) Gedächtnis werden hingegen Erinnerungen aufbewahrt.

- das implizite / prozedurale Gedächtnis ist unbewusst.

Explizit / Deklarativ Implizit / Prozedural

bewusst unbewusst

Erinnerung Gewohnheiten und Fähigkeiten

Mentale, symbolische Repräsentation senso-motor-affektives Enactment (= in Kraft setzen) episodisch semantisch automatisierte Bewegungs- und Verhaltensmuster Erinnerungen Wissen autonome Reaktionen u. Affekte

autobiographisches Gedächtnis frühe Bindungsmuster und Strategien

Im Alter von etwa 4 Jahren beginnt das autobiographische Gedächtnis,

die höchstentwickelte Stufe der Gedächtnisentwicklung.

Das autobiographische Gedächtnis ist die lang anhaltende bewusste Erinnerung, nicht nur an etwas, was man selbst erlebt hat, sondern zusätzlich umfasst sie auch den Akt der Erinnerung als solchen.

Die autobiographischen Gedächtnisinhalte haben die Qualität, im Moment der Ekphorierung (durch Reizung des Zentralnervensystems hervorgerufene Reproduktion von Dingen oder Vorgängen) als „selbst wieder erlebt“, als „erinnert“ zu imponieren – und nicht etwa etwas aus Erzählungen (z.B. der Eltern) zu „wissen“.

Die autobiographische Gedächtnisorganisation hat also zur Bedingung, dass ein kognitives Selbstkonzept vorhanden ist, ein „autos“ (griech. = Selbst), dem persönliche Erinnerungen zugeschrieben werden können.

Zur Entwicklung eines Kindes

Die Befunde der Säuglings- und Kleinkindforschung, der kognitiven Entwicklungspsychologie und der Gehirnforschung haben Erhebliches zum Verständnis normaler Prozesse, wie auch zum Einordnen von psychisch gestörten Entwicklungen bei Kindern und Erwachsenen beigetragen.

Stufen der Selbstempfindung

Um den 9. Lebensmonat herum entwickelt das Kind eine Vorstellung von Innen und Außen,

von sich Selbst und Anderen ebenso wie von etwas Mentalem, wie etwa Absichten.

Erst jetzt ist es dem Kind möglich, seinen Blick nicht mehr nur auf den deutenden Finger der Mutter, die auf etwas zeigt, zu richten, sondern der Zeigefingerrichtung zu folgen und etwas Drittes zu sehen, auf das der Finger deutet und auf das beide ihre Aufmerksamkeit richten. Das ist auch die Zeit des „affekt attunement“, des „markierten Spiegelns“.

Mit ca. 18 Monaten erkennt das Kind sich selbst im Spiegel.

Daniel Stern konzeptualisierte folgende Entwicklungsstufen:

- auftauchende Selbstempfindung Geburt bis 2. Lebensmonat

- Kernselbstempfindung 2.-8. Lebensmonat

- intersubjekive Selbstempfinung 9.-18. Lebensmonat

- verbale Selbstempfindung 18.-36. Lebensmonat

- narrative Selbstempfindung alle nachfolgende Zeit

Kurzer Ausflug in die Welt der Sprache und seiner Möglichkeit des Modelldenkens

Versprachlichung als Mediator zwischen implizitem und explizitem Wissen

Das Narrativ, die erzählende Sprache mit ihren Begriffsbildungen bedeutet eine totale Umorganisation des globalen präverbalen (vorsprachlichen) Erlebens nach neuen Gesichtspunkten.

Denn bei der Versprachlichung von inneren Befindlichkeiten wird die Bewusstmachung von implizitem Erleben in explizite-deklaratives Erleben erlernt.

Zu Beginn und schon vorsprachlich wird zunächst ein Gerüst von allgemeinen Ereignissen (z.B. Stillen, Trockenlegen, Lächelspiel, später Frühstück, Sonntagsausflug, etc.), als „Skripe“ (Drehbücher) aufgebaut;

also als mentale (geistige; aus Gedanken, Überlegungen hervorgegangenen) Strukturen, die ein Gerüst von zusammengefassten Informationen über wiederkehrende Ereignisse bilden.

Nun ist ein solches Skript bereits eine aus vielen repräsentationalen (etwas darstellenden) Bausteinen zusammengesetzte Konstruktion.

Diese stammen neurophysiologisch wiederum aus vielen Modulen (austauschbaren Funktionseinheit), wie Wahrnehmungsmodi, Gesichtererkennung, affektiver Ton, raumzeitliche Einordnung usw..

Diese Einheiten von Mustern und Erinnerungen können bei anderer Gelegenheit auf unterschiedliche Weise re-kombiniert (neu zusammengesetzt) und/oder sequenziert (in anderer Reihenfolge aufgebaut) und/oder (neu) zusammengefasst werden und neue Repräsentanzen (Vertretungen, Abbildungen in der Vorstellungswelt) hervorbringen.

Diese Möglichkeit des mentale (geistigen) Modellbaus gestattet, als Vorteil vor realem Ausprobieren, dass energiesparend und viel präziser über die intuitiv offenkundige Tatsache nachgedacht werden kann und dass unterschiedliche Facetten einer Erfahrung separat wieder erinnert werden können – und zwar auf unterschiedlichen Ebenen der Generalisierung. Es lassen sich so mentale Modelle schaffen, die hypothetische, gefürchtete, erhoffte, wahrscheinliche, unwahrscheinliche oder einfach spielerische Ereignisse repräsentieren und „vorausahnen“.

Lässt man den Gedanken freien Lauf, können bei der freien Assoziation z.B. Teilaspekte einer Erinnerung auf einen anderen Pfad führen und so zur Rekonstruktion von Vergessenem, vielleicht aber auch zur Konstruktion von etwas Neuem führen.

Wenn in einer Situation oder in einer Therapie der Fluss der Assoziationen (Verknüpfung von Vorstellungen, von denen die eine die andere hervorgerufen hat) Inhalte lebendig werden lässt, die mit verdrängten (unbewusst gemachten schmerzlichen Erfahrungen) oder den vom Selbst abgespaltenen (als nicht mehr zu mir gehörig erlebt) verwandt sind, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass jeweils dasselbe geschieht:

Die abgewehrten Inhalte werden automatisch mit aktiviert.

Die implizit, sozusagen automatisch mitlaufenden Teilaspekte können so bewusst werden.

Das gilt sogar für Ereignisse, die in einem dissoziativen Zustand (krankhafte Entwicklung, in deren Verlauf zusammengehörige Denk-, Handlungs- oder Verhaltensabläufe zerfallen und nicht bewusst steuerbar sind), etwa bei einem traumatischen Ereignis nur im impliziten Gedächtnis enkodiert wurden. Hier kann die Wiederbelebung eines Teilaspekte, etwa eines Geruches, des Affektes und dergleichen, eine Flashback (blizartige Rückblende-Erinnerung) hervorbringen, in der das Erleben so ist, als sei der damalige Zustand gerade jetzt wieder völlig real anwesend. (Denn im Gehirn verläuft keine Zeit, alles ist zeitgleich da.)

Zurück zur Entwicklung

Schon früh im Mutterleib, beim z.B. Stillen, der Art des Gehaltenwerdens, usw. wird schon vorsprachlich beginnend zunächst ein Gerüst von allgemeinem Ereigniswissen aufgebaut.

Jedoch können die einzelnen Vorkommnisse zunächst, in Folge der noch fehlenden Gedächtniskapazität, nicht voneinander abgegrenzt werden. Sie fließen in eine „allgemeine“ Repräsentanz ein (z.B. das zu Bett gebracht werden von vorgestern kann nicht von dem gestrigen unterschieden werden).

Es wird lediglich ein allgemeines Schema, inklusive des zugehörigen Gefühls gespeichert.

Kleine Kinder richten ihre Aufmerksamkeit mehr auf die gemeinsamen und weniger auf die einmaligen Züge von Ereignissen.

Sobald ein Ereignis in ein bereits vorhandenes Schema passt, wird es diesem einverleibt und kann nicht als etwas Besonderes rekonstruiert werden.

Diese Unfähigkeit und das Fehlen einer narrativen (nach – erzählenden) Struktur werden als Gründe angesehen, die die frühkindliche Amnesie (Erinnerunslosigkeit) erklären.

Dabei gibt es durchaus Beweise dafür, das 20 – 24 Monate alte Kinder verbal einen Großteil spezifischer Informationen über besondere vergangene Ereignisse erinnern können. Dennoch verschwinden diese Erinnerungen, fallen später der infantilen Amnesie anheim, da der Modus des Speicherns von Erinnerung vom unmittelbaren Erleben und „da sein“ zur Erzählung über das Erleben wechselt,

Damit erlangt die Narration (Erzählung) große Bedeutung für das autobiographische Gedächtnis.

Warum?

Das direkte Erleben ist anfangs nicht als Narrationen (als Geschichte), sondern als Aufzählungen organisiert.

In einer Aufzählung haben alle Elemente die gleiche Betonung, das gleiche Gewicht, die gleiche Bedeutung.

Eine Narration hingegen hat einen affektgeladenen, dramatischen Verlauf.

Sie hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Vor allem hat sie einen (emotional besetzten) Höhepunkt.

Die Geschichte entsteht dadurch, dass man sie jemand anderem oder sich selbst erzählt.

Das bedeutet, es gibt im Grunde keine reine Narration, sondern nur eine Co-Narration, eine Miteinander-Erzählung gibt (bei der auch der Zuhörende (s)eine Geschichte über das Gehörte erzählt).

Eine gute Geschichte muss dem Zuhörer unter anderem ein auswertendes oder emotionales Gerüst geben, damit er die Bedeutung der Ereignisse verstehen kann.

Sie vermittelt den emotionalen Ton und die Textur (das Gewebe) eines Erlebnisses.

Die Auswertung informiert – sowohl den Zuhörer wie das Selbst – über die persönliche Bedeutung dieses besonderen Ereignisses.

Kinder fangen im Alter von 2 – 3 Jahren an, ihre Erlebnisse in Gestalt von Geschichten mitzuteilen.

Dabei stellen die Erwachsenen den Narrationsstil (die Art und Weise, wie man erzählt) zur Verfügung.

Da wird abgeschaut; da Kinder nicht so sehr auf die Inhalte des Gesagten der Erwachsenen achten, sondern auf die Art und Weise, wie etwas gesagt oder getan wird.

Kinder übernehmen durch die Unterhaltung, die sie mit Erwachsenen führen, zunächst einmal deren Sichtweise. Die Kultur wird ihnen sozusagen übergestülpt.

Besonders wichtig sind Geschichten über innere Befindlichkeiten.

Werden die inneren Befindlichkeiten in der Umwelt des Kindes überhaupt zur Sprache gebracht? Und wie?

Sind alle Befindlichkeiten zugelassen oder nur eine Auswahl, z.B. solche fröhlichen Inhalts?

Dürfen auch Konflikte, negative Affekte, unerfüllbare Sehnsüchte benannt werden?

Werden sie dem Befinden des Kindes und auch seinem kognitiven (geistigen) Entwicklungsstand entsprechend adäquat benannt und erklärt – oder verzerrt, überfordert, unterfordert?

Die Ausbildung der Selbstrepräsentanz geschieht durch die Spiegelung – besser: durch die markierte (benennende) Spiegelung – des kindlichen Befindens durch die Bezugspersonen;

erst auf der Verhaltensebene,

dann auf der verbalen Ebene.

Die Versprachlichung, die das Kind dann auch als Selbstgespräch führt, ist eine Fortsetzung der Spiegelung des Selbst durch die Bezugsperson; so wie sie zuvor schon z.B. auf der mimischen Ebene erfahren wurde.

Das Kind erfährt und erkennt sich selbst also durch die Art und Weise, wie es ihm durch die Widerspiegelung re-präsentiert wird.

re‑ lat ‘zurück-, wieder-’ (re-) + praesēns lat ‘gegenwärtig, anwesend, wirksam;

repraesentāre lat ‘vergegenwärtigen, vorführen, darstellen, auf der Stelle (sogleich) verwirklichen;

Repräsentant – eine Gesamtheit von Personen oder eine Institution nach außen vertreten, etwas oder einen Wert darstellen

Die Möglichkeit der Verkennung und damit der Entfremdung des „subjektiven“ von „objektiven“ Selbst durch falsche Benennung erfährt dadurch eine bedeutende Ausweitung.

Dazu passt die Beobachtung, dass Kinder, denen die Erfahrung einer adäquaten (angemessenen, passenden) Spiegelung oder die Erfahrung eines (mit einem spiegelnden Erwachsenen) „geteilten Bewusstseins“ nicht zuteil wurde, mit ca. 30 Lebensmonaten fähig werden, ihre spontanen Äußerungen zu unterdrücken.

Hatte das Kind sich zuvor erfindungsreich mitgeteilt, verbirgt es jetzt.

Es ist sogar so, dass jene Inhalte seinem eigenen Bewusstsein verborgen bleiben, die nicht auf geteilte Aufmerksamkeit hoffen können.

z.B. kann so eine „Blindheit“ für die eigenen Gefühle, Wünsche oder das eigene Befinden entstehen.

Was hinter einer derartigen Schranke dem eigenen Bewusstsein verborgen bleibt, bleibt in seinen Wirkungen jedoch nach wie vor erhalten und bildet bestimmend den Kern des Erlebens der Person.

Aus diesen Erfahrungen leitet sich ab, dass das Handlungsselbst eines Menschen zuerst aus der Wahrnehmung des Gegenübers stammt und vor allem darin fußt, wie die Bezugsperson sich die Intentionalität (Absicht) des Kindes in seinem erwachsenen Inneren vorstellt.

Anders ausgedrückt: Das Selbst des Kindes existiert zunächst nur als virtuelles Selbst im Kopf der Mutter.

Das heißt: das Selbst des Kindes wird stark davon beeinflusst, wie sich die Mutter seine Befindlichkeiten, Absichten und Eigenschaften vorstellt.

Und damit kann die Bezugsperson, je nach dem, wie voreingenommen sie ist, die tatsächliche Befindlichkeit des Kindes beträchtlich verfehlen.

Hierarchisierung der Selbstrepräsentanz

Im Verlauf der Entwicklung müssen neben den Vorstellungen über andere und anderes, auch die Repräsentanzen des Selbst (als inneren Vorstellungen, Erwartungen und Bilder von sich) mit einem wichtigen Anderen organisiert werden; was an einem Beispiel deutlich werden soll:

- Das aufgeregte, weinende Baby erlebt, dass die Mutter es streichelt, auf ihrem Schoß wiegt, ihm in sanften Worten zuredet und es sich dadurch beruhigen kann.

- Dies kann in eine umfassendere Erwartung eingehen, dass die Mutter es beruhigen wird, wenn es sich schlecht fühlt.

- Dieses Beruhigungsschema kann in ein allgemeines Schema, unterstützt zu werden, eingebettet sein, das Urvertrauen in die Verfügbarkeit der Mutter beinhaltet.

- Daraus wiederum kann eine Gewissheit abgeleitet werden, geliebt zu werden und liebenswert zu sein.

Sofern die hierarchische (nach Rang und Bedeutung geordnete) Strukturierung infolge fehlender Kohärenz der Beziehung unvollkommen bleibt, wird auch das Integrieren (wiederherstellen, ergänzen, in ein übergeordnetes Ganzes aufnehmen) neuer Erfahrungen schwierig, weil nicht der ganze Stamm der Repräsentanzen (inneren Skripte) upgedatet (aktualisiert) wird, sondern nur einzelne Bestandteile.

Das gilt auch für autobiographische Erinnerungen.

Sind sie auf vielen hierarchischen Ebenen lokalisiert, so kann es sein, dass Lernen durch Erfahrung nur in Teilbereichen erfolgt, wohingegen andere unverändert bleiben.

Vom anoetischen zum autobiographischen Selbst

(a = ohne, noem = das geistig Wahrgenommene, der Gedankeninhalt – im Gegensatz zum Denkakt selbst;

noetisch = die Erkenntnislehre betreffend; anoetisch = ohne Bewusstheit vom Denkinhalt)

Die Organisation der Innenwelt durch Geschichten verleiht dem Selbst Geschichtlichkeit und Kohäsion (= Zusammenhalt):

Bis zum 18. Lebensmonat hat ein Kind ein fühlendes und handelndes Selbst

(= primäre Selbstrepräsentanz), aber es weiß nicht, dass es eines hat – sie ist implizit.

Mit 15 Monaten oder auch erst mit 24 Monaten erkennt es sein Selbst im Spiegel. Es weiß jetzt explizit, dass es ein Selbst hat.

Diese sekundäre, noetische Selbstrepräsentanz ist durch die Spiegelung der Eltern entstanden.

Das Kind sieht sich sozusagen mit den Augen der Eltern.

Der nächste Entwicklungsschritt wäre, sich mit eigenen Augen zu sehen, sich selbst zu reflektieren, d.h. über eine metakognitive Selbstrepräsentanz zu verfügen.

Man könnte diese Entwicklungsschritte folgendermaßen nennen:

- „Ich fühle, also bin ich.“

- „Ich werde gespiegelt und erkannt – re-co-gnosziert (anerkannt).

Ich erstehe als etwas gemeinsam Gewusstes im Anderen wieder – also bin ich.“ - „Ich denke über mich nach, ich kann mich selbst re-flektieren (über mich nachdenken)

– was einen Schritt weiter geht, als >cogito ergo sum< = ich denke, also bin ich.“ (René Descartes)

Das autobiographische Gedächtnis unterscheidet sich von anderen Gedächtnisformen durch seine

Selbst-Referenz (Selbst-Auskunft).

Zustandekommen des autobiographischen Selbst – im Alter von 4 – 5 Jahren

Anlage und Umwelt müssen hierbei aktiv zusammenwirken.

Bereits das dreijährige Kind verfügt über eine Grundlage von Kenntnissen, quasi eine Datenbasis, die implizit prozedurale und explizit deklarative Kenntnisse oder Wissen enthält, die vom Konzeptuellen und Abstrakten bis zu hochspezifischen Details einzelner Ereignisse reicht.

Es hat bereits persönliche Überzeugungen, gegenwärtige Zielvorstellungen und Selbst-Konzeptionen gebildet.

Auch Erwachsene verfügen über eine große Anzahlt domänenspezifischer bzw. modularer Systeme,

die Wahrnehmung, Verhalten, Stimmungsänderungen und kognitive Aktivitäten hervorbringen.

Wir haben Tausende spezialisierter Systeme ererbt, um mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen.

Nun scheint es so, als ob sich dauernd eine private Narration in uns abspielt.

Sie besteht teilweise aus dem Versuch, die diversen Aktivitäten in ein kohärentes Ganzes zu bündeln. – Dieses System ist in der linken Hemisphäre unseres Gehirn lokalisiert.

Bis ins dritte Lebensjahr hinein ist die rechte Hirnhälfte dominant.

Die linke Hirnhälfte gewinnt erst danach die Vorherrschaft.

Das erklärt wohl auch, warum die infantile Amnesie (= kindliche Erinnerungslosigkeit) bis hinunter zum Alter von 4 – 5 Jahren besteht. Meist kann man die Erfahrungen dieser Zeit nicht mehr aktiv erinnern oder gar erzählen.

Erfahrungen in Kulturen, die viel mit ihren Kindern sprechen, zeigen, dass Erinnerungen dann weiter zurückreichen, als in Kulturen, die weniger Geschichten mit ihren Kindern teilen.

Die rechte Hemisphäre verarbeitet, was sie an Eindrücken empfängt iterativ (= wiederholend; sich schrittweise in wiederholten Rechengängen der exakten Lösung annähernd; das Neue in das vorhandene einarbeitend, updatend – das ist vor allem für die Veränderungen impliziter Gedächtnisinhalte von großer Bedeutung) und mehr nicht.

Sie versucht sich nicht in Deutungen, sondern erhält eine veritikale Repräsentanz des Ereignisses aufrecht.

Versuche mit „split brain-Patienten, also solchen denen die Verbindung zwischen rechter und linker Hirnhälfte durchtrennt wurde, zeigten, das die linke Gehirnhälfte die Geschichten erfindet, die erklären, was die rechte Hemisphäre erlebt.

Die linke Hirnhälfte tendiert dazu, das dargebotene Informationsmaterial zu interpretieren, oft zu Lasten der Wahrhaftigkeit.

Die linke Hemisphäre versucht nicht nur ein Ereignis zu verstehen, sondern auch die Ursache, die das Ereignis hervorgebracht hat. Das geht oft auf Kosten der Genauigkeit.

Die Deutungsfunktion der linken Hirnhälfte erschafft aus dem Input ein einheitliche Selbstgefühl.

Hirnreifungsschritte

Das wäre also die neurophysiologische Erklärung des autobiographischen Selbst.

Sie hat seitens der Gehirnreifung die zunehmende Dominanz der linken Hirnhälfte zur Voraussetzung.

Die Myelinisierung (Isolierschicht um Nervenzellen, die die Leitfähigkeit der Nerven beschleunigt) des Corpus Callosum (Brücke zwischen linkem und rechte Großhirn), durch die der Datenverkehr zwischen der rechten und linken Hemisphäre fließt, beginnt erst mit dem 18. Lebensmonat und geht bis ins 6. – 8. Lebensjahr.

Dass kleine Kinder oft laut vor sich hin denken hat seinen guten Grund.

Auf diese Weise „hört“ auch die rechte Hirnhälfte sozusagen „außen herum“, was die linke denkt;

schon bevor der „Innenverkehr“ über das Corpus Callosum funktioniert.

Metakognitive Betrachtung des Selbst und des Anderen (Theory of Mind)

Der Schub der Frontalhirnreifung, der zwischen dem 4. und 6. Lebensjahr stattfindet, gestattet mehrere Bezugsrahmen „on line“ zu haben.

Das ist Voraussetzung dafür, Ereignisse von einem dezentrierten Standpunkt (wie von außen) aus betrachten zu können; auch sich selbst.

Das Spiegelsystem, das beim Menschen im Frontalhirn und Scheitellappen liegt, spielt eine wichtige Rolle beim Lernen von anderen durch Nachahmen.

Die Spiegelneurone ermöglichen aber nicht nur empathisches „sich einfühlen“ und das Imitieren von Verhaltensweisen, sie sind auch am Verstehen der Absicht hinter einer Handlung beteiligt.

Vermutlich stehen diese Nervenzellen auch in engem Zusammenhang mit der Entwicklung von Sprache.

Die Erfahrung der Spiegelung durch die Mutter führte zu einer (die Zweiheit betreffende) „dyadischen Selbstwahrnehmung“, einer Wahrnehmung durch das Auge der Mutter.

Die Dezentrierung gestattet nun auch das eigene Selbst unter dem eigenen Blickwinkel, mit eigenem Selbstverständnis wahrnehmen und reflektieren zu können.

Das heißt, das Selbst wird einer (überpersönlichen) metakognitiven Betrachtung seine selbst fähig.

Dezentrierung gestattet fernerhin, die Perspektive eines Anderen einnehmen zu können.

Es entsteht eine „Theory of mind“, eine Vorstellung von einer Innenwelt, die dem äußeren Verhalten zugrunde liegt und die anders beschaffen sein kann, als die eigene.

Das wiederum erweitert die Fähigkeit der Empathie.

Zeiterleben

Die Fähigkeit, mehrere Bezugsrahmen gleichzeitig verfügbar zu halten, ist auch wesentlich für das Zeiterleben und die zeitliche Einordnung.

Das gespiegelte Selbst kann den Augenblick kaum transzendieren;

es ist ein Selbstkonzept, welches Erinnerungen nicht reflektiert – also nicht darüber nachdenkt.

Dagegen ist das autobiographische Selbst ein „temporally extended self“,

ein Selbst, das trotz aller Wandlungen eine Identität bewahrt,

ein Selbst, das sich im Gegenwartsmoment seine Vergangenheit und seine Zukunft vergegenwärtigen kann.

Die Einbeziehung der Zeit-Dimension vollzieht sich durch Co-Narration mit den Bezugspersonen, denn die linke Hirnhälfte benötigt für die Er-Findung ihrer Narration soziale Umwelt, mit der die Geschichten ausgetauscht werden.

„Wolfskinder“ können z.B. keine Geschichten erzählen.

Die Narration bildet einen wichtigen Übergang zum autobiographischen Gedächtnis.

Sobald Kinder zu sprechen beginnen, wird auch zwischen Eltern und Kind über vergangene und zukünftige Ereignisse wie über Pläne gesprochen.

Damit werden Vergangenheit und Zukunft als zeitliche Dimension ins Bewusstsein gerückt.

Die lebensgeschichtlichen Erinnerungen vermitteln eine Selbstkontinuität im Wandel;

sie stabilisieren somit das autobiographische Selbst.

Metakognitive Fähigkeiten (Nachdenken über Denken) werden aber nicht nur in Bezug auf das Selbst relevant, sondern allgemein.

Bei der Lösung von Aufgaben handeln Kinder zunehmend aufgrund von Überlegungen und nicht mehr aufgrund von Versuch und Irrtum;

so wie das – beim einzelligen Lebewesen beginnend – Organismen auf den frühesten Entwicklungsstufen unreflektiert tun.

Ausblick

Die Gedächtnisforschung lehrt uns, den Blick auf die „nicht bewussten“ Seiten unsere Persönlichkeit als wesentliche konstituierende Erfahrungen zu lenken, die sich im impliziten Gedächtnis niedergeschlagen haben.

Nicht nur bei Patienten, sondern auch bei Therapeuten oder in (Paar)Beziehungen, bei den Regungen oder Einfällen, die uns in der Übertragungs-Gegenübertragung-Situation befallen, spielen diese Dinge eine wesentliche Rolle.

Literaturbezüge zu diesem Artikel u.a.:

Damasio; Denecke; Fivush; Fonagy, Gergely, Target; Köhler; Freud; Kohut; Miller; Neisser; Peseschkian; Sander; Schank; Schore; Singer; Stern; Tolpin; Tomasello; Turc, Heatherton, Marcgraf, Kelly, Gazzaniga; Vygotskij; Wolf