Der Begriff „Liebe“ findet umgangssprachlich eine breite Anwendung, doch was ist darunter zu verstehen?

Im Text lesen Sie neurologische, philosophische, psychologische und soziologische Aspekte zum Thema.

- Das Wort Liebe kommt vom Althochdeutschen Liubi bzw. Lioba und meint Gunst, Wohlwollen, Gewogenheit. Freundlichkeit, Liebhaben.

- Liebe beschreibt ein starkes Gefühl der Zuneigung und des Hingezogenseins zu einem nahestehenden Menschen, einer Idee, einer Sache, einem Ziel.

- Liebe ist eine auf starker körperlicher, geistiger, seelischer Anziehung beruhende Bindung an einen bestimmten Menschen, eine Sache, eine Idee, verbunden mit dem Wunsch nach Zusammensein, Hingabe und Realisierung

Hormongesteuert spielen bei den liebenden Empfindungen und Deutungen des Erlebens chemische Botenstoffe des Belohnungssystems (Dopamin), des Bindungssystems (Oxytozin), Endorphine als körpereigene Morphine und andere Transmitter eine Rolle. Aber erklärt das irgendetwas?

Wie lässt sich erfassen, messen, definieren und beschreiben, was Liebe ist?

Welche Eckpunkte sind relevant, um ein klar definierbares Verständnis von der Liebe zu entwickeln?

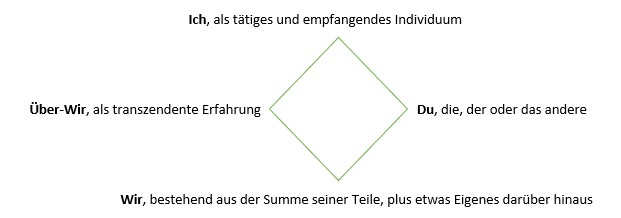

Wenn wir hier das Phänomen „Liebe“ untersuchen, stoßen wir immer wieder auf vier Dimensionen:

1. Herkunft der Liebe

Wann in der biografischen Entwicklung können wir erstmals von Liebe sprechen?

Blicken wir auf die im Liebesgeschehen Beteiligten, so finden wir immer wieder folgende Akteure:

Nach der Triebtheorie von Sigmund Freud (1856-1939) hat die Liebe biologischen, evolutionären Ursprung.

Kurz: Im Brunstverhalten können wir den Vorläufer der Partnerliebe und im Brutpflegeverhalten den Vorläufer der Elternliebe erkennen bzw. vermuten.

Darüber hinaus lässt sich die Liebe im Verlauf von gesellschaftlichen Prozessen auch als eine Kulturleistung verstehen.

In der Fortschreibung der psychologischen Denkansätze konnten John Bowlby (1907-1990) und Melanie Klein (1882-1960) mit ihrer Objektbeziehungstheorie zeigen, dass das Bindungsbedürfnis ein eigenständiges Prinzip ist. Aus dem instinktiven Bedürfnis des Kleinkindes nach Zugehörigkeit und Bindung entwickelt sich die Wurzel dessen, was wir unter dem Phänomen Liebe verstehen:

Denn aus den primären Liebeserfahrungen des Kleinkindes und dem frühen, bezogenen Miteinander erfährt der Mensch unter günstigen Umständen eine gelingende Bindung, während aus kontaktgestörtem Zusammenleben unsichere, ängstlich vermeidende oder desorganisierte Bindungserfahrungen werden. Diese frühen Eindrücke werden als Prägung zur zentralen Vorstellung für alle späteren Liebeserwartungen und Beziehungsgestaltungen.

Da allerdings, wegen der kindlichen Amnesie, weder das Bindungsbedürfnis, noch der Bindungsstil oder die Bindungs-erfahrungen für die Betroffenen erinnerbar sind, kommt es später zu subjektiv-romantischen Formulierungen, so als ob die Liebe quasi „grundlos“ sei; genauso, wie es sich im ursprünglichen Erleben der Unendlichkeit des kleinkindlich noch gering differenzierten Gehirns anfühlen mag,

Mit diesem Bezug zu vor- und frühen nachgeburtlichem (paradiesischen) Erleben liefert die Bindungstheorie eine Brücke zum Verständnis der transzendent erscheinenden ozeanischen Gefühle von Liebenden und zu Eindrücken von Alleins-Sein, die als Gotteserfahrungen gedeutet werden können.

2. Die Ausrichtung der Liebe

Auf welche „Objekte“ (Personen, Gegenstände, Ziele) kann sich das Erleben von Liebe beziehen?

Aus den frühen Erfahrungen eines Menschen entwickeln sich im Laufe der Zeit die Ausgestaltungen von:

War es lange Zeit so, dass Partner von den Eltern ausgesucht wurden, wandelte sich Ende des 18. und im 19. Jahrhunderts mit den Ideen von Individualität und Selbstbestimmung hin zur selbst gewählten „romantischen Liebe“.

Dabei verweist schon bei die Wortbedeutung von „romantisch“ auf das bewusste Abweichen vom Klassischen, vom Rationalen, Vernunftbetonten und zugleich auf eine Unereichbarkeit. Denn die zentralen Motive der Romantik sind das Schaurige, Unterbewusste, Fantastische, Leidenschaftliche, Individuelle, Gefühlvolle und Abenteuerliche, welche die Grenzen des Verstandes sprengen und erweitern sollten und sich gegen das bloße Nützlichkeitsdenken, das Machbare und die Industrialisierung mit ihrem Streben nach Verwertbarkeit richteten.

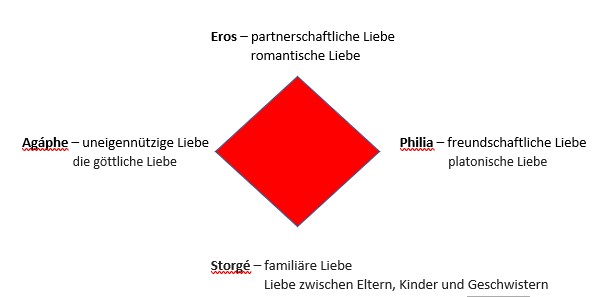

Im 20. Jahrhundert griff Erich Fromm (1900-1980) in seinem viel beachteten Buch „Die Kunst des Liebens„, 1956, auf die klassischen griechischen Vorbilder zurück, um das Spannungsfeld von wissenschaftlicher und umgangssprachlicher Bedeutung mit dem „Kunst„begriff zu umschiffen und das biologische mit dem kulturellen zu verschmelzen.

Im antiken Griechenland unterschied man nach der Ausrichtung der Liebe, differenzierte nach Liebesobjekten, also nach den unterschiedlichen Adressaten: Eros, Philia, Strogé, Agáphe,

Der griechische Philosoph Platon (ca. 428 bis 348 v. Chr.) steht da mit seinem Höhlengleichnis exemplarisch für die Zeit des Übergangs von der vorphilosophisch-unbewussten Hinnahme des Schönen zur Einsicht, dass es etwas gibt, dass die Dinge schön „macht“.

Das Schöne liegt damit im Auge des Betrachters; wird erst durch den Beobachter / Liebenden zu etwas besonderem.

Letztlich aber wächst der platonische Anspruch aber über Absender und Adressaten hinaus und verliert in ihrer Vollendung die Begrenzungen von Person und Zeit.

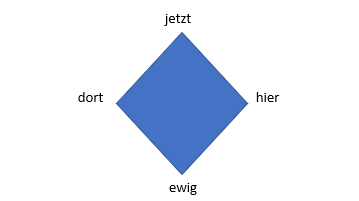

3. Liebe und Zeit

Welche Wechselwirkungen entfalten sich zwischen dem Liebesempfinden und der psychischen Entwicklung im biologischen Verlauf?

Für den Kirchenlehrer Augustinus (354-430) ist die Frage der Liebe zentral für sein Gottesverständnis. Er meint, dass die Liebe zu Gott das Spannungsverhältnis zwischen Zeit und Ewigkeit aufzulösen vermag. Seine Beschreibungen erinnern an ekstatische Zustände, in denen sich der Fokus der eingeengten Aufmerksamkeit von der Selbstgewissheit in Selbstvergessenheit auflöst.

Torsten Passie (1961) versteht diese Zustände aus seinen Forschungen als Ergebnis reduzierter Großhirnaktivität und relativ zunehmender subkortikaler Aktivitäten, die vom Betroffenen als Verlust der Unterscheidbarkeit, als mystische Grenzerfahrungen erlebt und gedeutet werden können, da sich im ekstatischen Erleben die Grenzen der räumlichen und zeitlichen Alltagsempfindungen verwischen.

Derartige Erfahrungen können zum zentralen Wesensmerkmal ihrer Beziehung zu Gott werden.

Vor allem aber kann die partnerschaftliche Liebe in gewisser Hinsicht als eine besondere Liebesbeziehung verstanden werden, insofern die sexuelle, geschlechtlichen Verbindung als ein wichtiger Aspekt des Liebeslebens verstanden werden muss und mit Kindern weitreichende, über die persönliche Zeit hinausreichende Konsequenzen haben kann.

Zudem spielt gerade in intimen Begegnungen das subjektive Zeiterleben der Liebenden eine besondere Rolle:

der Augenblick der sexuellen Begegnung ist ja nicht eindeutig – er spannt sich auf zwischen der nach vorne drängenden Begierde zur Erfüllung und der gleichzeitigen Sehnsucht nach Verzögerung, nach dem „Versinken im unbegrenzten Moment“, wie Niklas Luhmann (1927-1998) es nennt.

Auch Søren Kierkegaard (1813-1855) beschreibt den „Berührungspunkt zwischen Zeit und Ewigkeit als den ersten Reflex der Ewigkeit in der Zeit: indem das Paar eine „einander Erkennen“, die „Einheit in der Liebe“ in der Verschmelzung, anstrebt, kann mit dem Höhepunkt der sexuellen Vereinigung ein Moment entstehen, der gleichsam (zumindest im eigenen Erleben) die Zeit anzuhalten vermag … und damit die Sterblichkeit (für einen Augenblick) überwindet oder der Orgasmus zugleich als „der kleine Tod“ erlebt wird.

In der partnerschaftlichen Intimität und liebenden Beziehung kann schon der Keim einer Liebe zu den Kindern spürbar werden (was laut Marion Sonnenmoser spätestens bei unerfülltem Kinderwunsch im umgekehrten Sinne allzu deutlich wird).

Nach Michael Balint (1896–1970) erfährt das Erleben von Liebe über die verschiedenen Lebensabschnitte hinweg Wandel. Diesem Wandel zum Trotz verweisen viele Forschungsergebnisse immer wieder auf Aspekte, die auf eine gewisse Nähe zwischen mütterlicher und partnerschaftlicher Liebe hindeuten. So stehen beide Bindungsweisen zentral im Dienste des Erhalts und der Förderung der eigenen Spezies. Andererseits kann aus der seelischen Binnenperspektive die/der Liebende sich im Vollzug der Liebe über den Lebensweg hinweg in ein Kontinuum eingebunden fühlen, aus dem er/sie hervorgeht und in das hinein sie etwas zeugen, was die eigene Begrenzung in der Zeit überschreitet.

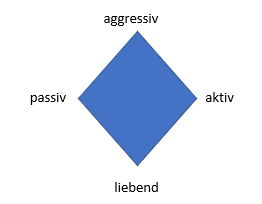

4. Aktivität und Passivität in der Liebe

Wie verschränkt sich liebende Gestaltung und das Erleben von Liebe miteinander?

„Die meisten Menschen sehen das Problem der Liebe in erster Linie als das Problem, selbst geliebt zu werden, statt zu lieben und lieben zu können“, meint Erich Fromm (1900-1980) in „Die Kunst des Liebens“.

Für ihn gibt also der aktive, schöpferische Aspekt der Liebe ihren besonderen Charakter, während er die passive Liebeserwartung als Konsumgut betrachtet.

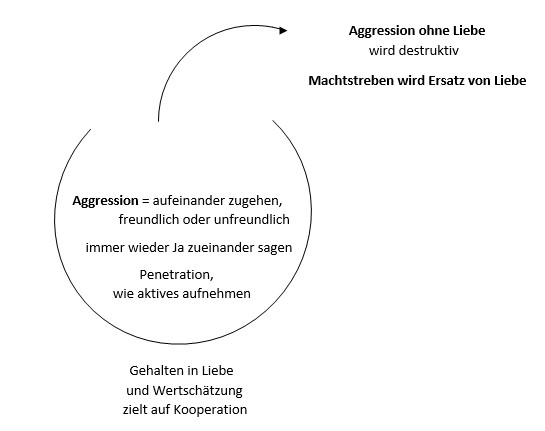

Otto Kernberg schreibt in seinem Buch „Liebesbeziehungen“: Bei meinem Versuch, das Wesen der Liebe zu ergründen, war es immer wieder unvermeidlich, der Beziehung der Erotik zur Sexualität nachzugehen. … Ich brauchte nicht lange, um herauszufinden, dass es bei der Paarbeziehung ebenso unmöglich ist wie beim Individuum, das Auf und Ab der Liebe zu untersuchen, ohne das Auf und Ab der Aggression zu berücksichtigen.“ Später schreibt er, dass es nur möglich ist, die Aggression im Zaum zu halten, wenn die Liebe den haltenden Rahmen bietet.

Heinz Kohut (1913-1981) betont in seiner Selbstpsychologie, dass es keine Liebesbeziehung ohne gegenseitiges und wechselwirkendes (das Selbstwertgefühl steigernde) Spiegeln und Idealisieren gibt.

Er zeigt auf, wie sich aus der (co-regulierenden) elterlichen Beruhigung des Kleinkindes die Fähigkeit herausbildet, sich selbst beruhigen zu können. So wächst das Kind – bei aller kindlichen Kompetenz – doch aus einer primär (anfänglich) passiven Rolle in eine zunehmend aktive Selbstverantwortlichkeit hinein.

Dieses wechselwirkende Bindungsverhalten, das wir familiäre Liebe nennen, ist – erwachsen werdend – eine wichtige Voraussetzung in der Gestaltung späterer liebevoller Zuwendung zu sich selbst und Modell für Partnerwahl und die Erwartungen an Partner und Beziehungsgestaltung. In der partnerschaftlichen Liebe schließlich verschränken sich passive und aktive Anteile des Phänomens sehr. Im körperlichen Zusammenspiel erfährt man, dass man über das eigene Begehren und dessen Erfüllung auch das Begehren des anderen begehrt und damit auch erfährt, dass der andere sich begehrt wünscht.

Diese Sicht auf die Dinge schließt aus, extreme Selbstlosigkeit wie Egozentrik zur Grundlage und Form eigenen Handelns zu machen; vielmehr wird die Stärke des eigenen Wunsches zum Maß dessen, was man zu geben in der Lage ist. (Michael J. Poulin, Ph.D. belegte, dass Geben gesünder ist, als nehmen – siehe dazu auch)

Damit durchbricht die Sexualität den Schematismus von Egoismus und Altruismus ebenso wie die Hierarchisierung menschlicher Beziehungen nach dem Schema Sinnlichkeit versus Vernunft, meint Niklas Luhmann (1927-1998).

Aber auch Aktiv und Passiv sowie Subjekt und Objekt verschwinden in der Verschmelzung – die letztlich auf der beschreibend-körperlichen Seite doch immer nur eine Begegnung bleibt, auch wenn sie mental empfunden einem Ideal nahe kommen kann. Insbesondere im Akt der Zeugung entzieht sich das Geschehen in einer Eigengesetzlichkeit dem Einfluss der Liebenden und weist über den Liebesakt als solchen hinaus.

Im Alltag jedoch bleiben die Ambivalenzen und unbewussten ödipalen Übertragungen virulent.

Schlussfolgerungen

Aus geisteswissenschaftlicher wie religiöser Perspektive wird die Unentrinnbarkeit der menschlichen Lebenszeit in den Fokus gerückt: der Mensch ist der sich seiner Zeitlichkeit bewusst; er weiß, dass die Zeit seines individuellen Bewusst-seins kurz ist. Anders als andere Lebewesen weiß er sogar auch außerhalb der konkreten Gefahr, dass sein Leben endlich ist. Schlussfolgernd wurde darüber hinaus postuliert: um so bewusster ihm dieses Wissen ist, desto bedrohter empfindet er sein Leben (was allerdings nur solange stimmt, als die eigene Endlichkeit nicht akzeptiert ist).

Für ein kleines Kind bedeutet mangelhafte Versorgung / Zuwendung eine schmerzliche Erfahrung, die ewig dauert, da ja noch keine Zeitbegrifflichkeit vorhanden ist; also reale Lebensgefahr. Wenngleich das Bindungsbedürfnis des Kindes noch seinem Überlebensinstinkt entspringt, so wandelt sich dieses Bedürfnis mit dem zunehmenden Bewusstsein in ein Wissen um die eigene Begrenzung. Aus der instinktiven Bindung erwächst dann mit Laufe der kindlichen Entwicklung allmählich das Bedürfnis nach einer reifen Liebe. Diese stellt sich nicht mehr in den Dienst des direkten Überlebens, sondern wird gespeist von der Sehnsucht, über die eigenen Begrenzung hinauszugehen.

Daher findet sich der Begriff „Liebe“ besonders ernsthaft in der Sehnsucht und Auseinandersetzung mit der partnerschaftlichen und der elterlichen Bindung sowie in der Liebe zu Gott.

Insbesondere mit dem Feld der universellen Liebe entzieht sich das Thema jedoch gänzlich einem wissenschaftlichen Ansinnen; es sei denn es wird neurowissenschaftlich profanisiert und auf chemisch-neurologische Veränderungen im Gehirn reduziert. Letztlich grenzt das Thema dann auch um die Definition von Wissenschaft an sich.

Vielleicht ist es da kein Zufall, dass Karl Jaspers den Begriff der „Grenzsituationen“ als philosophischen Terminus einführte und damit unüberwindbare Situationen meinte, in denen nicht zuletzt der Tod gemeint ist oder zumindest durchscheint, in denen sich das Nichts zeige. Transzendenz ist für ihn damit ein geisteswissenschaftliche Frage.

In Bezug auf die Bedeutung der Liebe fasst Helmut Pfeiffer (*1952) Jaspers Grundgedanken in dem Sinne zusammen, dass für ihn „jede menschliche Beziehung Zeit, Raum und Tod“ überwindet, wenn sie nicht im objektiven gemeinsamen Wissen stehenbleibt.

Wenngleich Jaspers die konkreten Unsterblichkeitskonzepte der Religionen verwirft, steht er doch grundsätzlich hinter der Erkenntnismöglichkeit von Transzendenz. Auf diese Weise bleibt er mit der philosophischen Bezugnahme auf Platon, Augustinus, Kierkegaard und Jaspers das Verständnis der Liebe mit einer immanenten Vorstellung von Transzendenz verbunden.

Ähnlich äußert sich Albert Camus (1913-1960), wie sehr die Religionen letztlich auf jene Bedrohung durch den Tod verweisen, aus dem sich der Mensch zu befreien bemüht und dass die Liebe eine ähnliche Wurzel zu haben scheine, wenn sie der Entgrenzung dient.

Mit äußerster Radikalität versteht Camus den Tod als unausweichlich und final, also „auf Grenze, Ziel, Zweck bezogen“. Diese Endgültigkeit führt für Camus in die Sinnlosigkeit. Und trotzdem weist er als Ausweg: die Erkenntnis der Absurdität, die Akzeptanz und die Revolte dagegen.

Insbesondere mit der Revolte gegen die Sinnlosigkeit des Daseins verleihe dem menschlichen Dasein Würde.

So wird die Liebe zum Protest gegen den Tod.

Diese Revolte versteht Camus als „Liebe und Fruchtbarkeit, oder sie ist nichts.“

Zwar lässt sich dann von der Liebe keine Erlösung erwarten; aber dennoch wird die Idee von der idealen Bindung zur erlebbaren in Szene Setzung eigener Würde.

In dieser Konzeption verliert die Liebe endgültig ihre reale physische Präsenz.

Sie wird zur Idee, was wir von einer idealen Bindung erwarten würden – in der idealen Bindungserwartung aktivieren wir unsere ursprünglichen, schon kindlich vorhandenen Ängste, nämlich jene vor dem (im Tod totalen) Bindungsverlust, dem Ende des Lebens.

In diesem Kampf um Würde, der von Beginn an sein (zumindest persönlich) definitives Ende in sich trägt, widmen sich die Menschen der Idee eines Ideals mit Hingabe und Engagement, nutzen die Kraft der Erotik, die Faszination der Ästhetik oder die Sorge um die Nachkommen.

Dies sind dann die Quellen, die als biologisch zu benennen und mit wissenschaftlichen Methoden erkannt werden können. Aber sie sind eben nur die Mittel, die wir in den Dienst der Idee der Liebe stellen, nicht die Liebe selbst.

In der Psychotherapie wird die Liebe oft besonders im Augenblick des Scheiterns wichtiger Beziehungen zum Thema. Darin wird deutlich, wie die Idee der Liebe nie ganz und dauerhaft aufgegeben werden kann, ohne den Menschen zu „gefährden“. Das Scheitern einer Beziehung, wie der Verlust eines geliebten Menschen, bringt Menschen in jedem Alter an den Rand der Verzweiflung, treibt manchen gar in den Tod.

Die Themen der Verzweiflung verändern sich im laufe des Lebens: die vorsprachliche Liebe des Säuglings sehnt sich nach Sicherheit, das Kleinkind wird sich in der triangulären Besinnung seines Wissens um sich selbst bewusst, nämlich dass jeder irgendwann wird sterben müssen. In diesem Ringen entwickelt sich die Liebe weiter, wandelt sich, und bleibt doch immer auch Anspruch auf Sicherheit und Geborgenheit – nur in verschiedenen Gewändern.

Über die Partnerschaft hinaus geht ihre Intention (Absicht) zu den eigenen Kindern und macht die Liebenden schöpferisch und zugleich zu deren Ahnen. In der daraus spürbar sich entwickelnden Öffnung der eigenen Lebenszeit transzendiert die Liebe die Liebenden und erlaubt ihnen, auch in einer Liebe zu Gott zu münden – all das sämtlich biographische Situationen, in denen der Mensch sich nie ganz sicher sein kann. Jede seiner Bindungen kann Scheitern und trotz allem Zweifel scheint es für unsere Lebensgestaltung lohnenswert an der Idee der Liebe festzuhalten.

So findet das Thema Liebe trotz seiner fachlich schlecht fassbaren Begrifflichkeit sehr real Eingang in das alltägliche Miteinander – auch wenn sich das konkrete Antlitz der Liebe sich ständig wandeln mag.

Aber zurückkommend auf Planton erfährt die liebende Seele durch die Betrachtung der immer identischen Idee selbst eine Prägung, die selbst über die Zeit identisch bleibt und verweist damit auf eine Zeitlosigkeit in der Zeit.

Grafiken: A. Lindemann

Quellen:

- Balint M., Die Urformen der Liebe und die Technik der Psychoanalyse, Frankfurt a.M., Fischer, 1969

- Bierhoff B., Fromm E., Analytische Sozialpsychologie und visionäre Gesellschaftskritik, Oplanen, Verlag f. Sozialwissenschaften, 1993

- Camus A., Der Mythos des Sysyphos, Reinbeck, Rowohlt, 2004

- Camus A., Der Mensch in der Revolte, Reinbeck, Rowohlt, 2016

- Eirund W., Liebe als innerseelischer Protest, Nervenheilkunde 2021, 40: 952-962, 2021, Thieme

- Fromm E., Die Kunst des Liebens, München, dtv, 1995

- Goddemeier c., John Bowlby: Pionier der Bindungsforschung, Dt. Ärzteblatt 2015; 14: 459

- Hähnel M., Schlitte A., Torkler R., Was ist Liebe? Philosophische Texte von der Antike bis zur Gegenwart, Stuttgart, Reclam, 2017

- Jaspers K., Psychologie der Weltanschauungen, Berlin, Springer, 1960

- Jaspers K., Einführung in die Philosophie, München, Pieper, 1971

- Kernberg O. F., Liebesbeziehungen, Stuttgart, Klett-Kotta, 4. Aufl. 2014

- Kohut H., Die Heilung des Selbst, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1991

- Luhmann N., Liebe und Passion, Zur Codierung von Intimität, 5. Aufl. Frankfurt a.M. Suhrkamp, 2018

- Meyer W., Augustinus Frage „Was ist denn Zeit?“ Würzburg, Königshausen & Neumann, 2004

- Meyer C, Fischer N, (Hrsg) Confessiones des Augustinus von Hippo: Einführung und Interpretation zu den dreizehn Büchern, Freiburg, Herder, 2011

- Passie T., Bewuststeinszustände: Konzeptualisierung und Messung, Hamburg, LIT, 2007

- Pfeiffer H., Vom Totsein wissen wir nichts. Karl Jaspers über Tod und Unsterblichkeit des Menschen und die katholische Theologie. file:///C:/user/weirund.FK/downloads/2917-artikel-text-3515-6041-10-20160309%20(2).pdf

- Platon: Das Höhlengleichnis, Berlin, Insel Verlag, 2009

- Schulz G., Romantik, München, Beck, 2008

- Sonnenmoser M., Reproduktionsmedizin: Psychosoziale Folgen unterschätzt, Dt. Ärzteblatt, 2ßß6, 5 : 461

- Wolf E., Theorie und Praxis der psychoanalytischen Selbstpsychologie, Frankfrut a.M., Suhrkamp, 1998