– eine angemessene persönliche Reaktion auf Verlust

Insbesondere der Tod eines nahen Menschen, aber auch andere Verlusterlebnisse führen, selbst wenn ein solches Ereignis zu erwarten war, zu vielfältigen komplexen individuellen und sozialen Konsequenzen. Der Tod z.B. löst Rituale aus, wie etwa das Begräbnis und Trauerfeiern; aber auch in anderen Situationen sind immer noch quasi magische Handlungen zu beobachten, um mit dem Unfassbaren besser fertig zu werden.

Wie trauert man „richtig“?

Diese Frage ist für viele nicht trivial. Zwar heißt es oft, Trauer sei individuell, womit scheinbar eine „Erlaubnis“ verbunden ist, dass jeder so trauern könne wie er oder sie wolle. Dennoch bestehen gesellschaftlich gesehen explizite und implizite Regeln, also Erwartungen an die Trauernden, wie man mit dem Verlust „normal“ umzugehen habe. Diese Erwartungen sind durch kulturelle Normen geprägt.

Dabei umfasst die Trauerreaktion vielfältige affektive, kognitive, verhaltensbezogene und physiologische Erscheinungen. Dazu gehören unter anderem Trennungsschmerz, Sehnsucht, Traurigkeit, Wut, Körperbeschwerden, Vermeidung schmerzhafter Erinnerungen, Weinen, Antriebslosigkeit und sozialer Rückzug (siehe Tabelle).

Oft sind Hinterbliebene jedoch selbst überrascht und die verunsichert, weil sie nicht dieser Normen entsprechend empfinden. Manche sind z.B. nicht so tief emotional betroffen, wie sie es selbst erwartet haben; was der Fall sein kann, wenn z.B. eine schwere Krankheit und das Sterben sich über einen langen Zeitraum hingezogen haben. In diesen Fällen können Erschöpfung und Leere die Trauer dominieren. Auch kann es sein, dass der Tod als eine große Erleichterung erlebt wird; manchmal verbunden mit einem schlechten Gewissen. Andererseits kann es als tröstlich empfunden werden, wenn man dem Tod eine positive Seite abzugewinnen kann oder wenn man Zeit hatte, noch einmal miteinander zu reden, in einen gemeinsamen Urlaub zu fahren oder ein Fest zu feiern; was anderen Hinterbliebenen unpassend erscheinen mag. Auch kommen für manchen ganz widersprüchliche persönliche Reaktionen vor; wie z.B. an einem Tag gefangen in der Traurigkeit über den Verlust, am anderen Tag Freude über neue Freiheiten und neue Lebensziele.

Das lässt sich im Rahmen eines dualen Prozessmodells der Trauerbewältigung verstehen. Dieses Modell postuliert keine Phasen, die im Trauerprozess nacheinander durchlaufen werden müssen, so wie sie die bekannte Sterbeforscherin und Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross nach jahrelanger Forschungsarbeit beschrieben hat:

=> Nicht-Wahrhaben-Wollen, Zorn, Verhandeln, Depression, Zustimmung.

Solche Phasenmodelle haben sich wissenschaftlich als nicht haltbar erwiesen, da es dieses Nacheinander in dieser reinen Form meist nicht gibt, sondern eher ein undulieren zwischen den Zuständen. Dabei wechselt das Erleben meist zwischen den von Kübler-Ross beschriebenen Gefühlszständen und einem verlustorientierten Blick zurück und einem wiederherstellungsorientierten Bewältigungsprozess mit Blick nach vorn. Dieser Wechseln zwischen beiden Aufgaben, dem emotionalen Verarbeiten des Verlusts und der Neugestaltung des Alltags, eröffnet, was profan als „das Leben geht weiter“ beschrieben wird.

Hilfreich für verunsicherte Hinterbliebene ist die Aufklärung und Erläuterung, dass das Schwanken in ihrem Trauerprozess nicht ungewöhnlich, sondern sogar funktional ist.

Diese Aufklärung ist auch aus dem Grunde wichtig, da ein gravierender Verlust, z.B. des Lebenspartners oder anderer wesentlicher Lebensumstände, für die Bleibenden ein echtes Gesundheitsrisiko darstellt – im Sinne erhöhter psychischer und körperlicher Beschwerden sowie eines erhöhten Risikos für Suizidalität, insbesondere in den ersten Monaten nach dem Verlust.

Die Trauerreaktion selbst ist, das sei hier noch einmal betont, keine Krankheit, sondern die adäquate Reaktion auf den Tod einer nahestehenden Person.

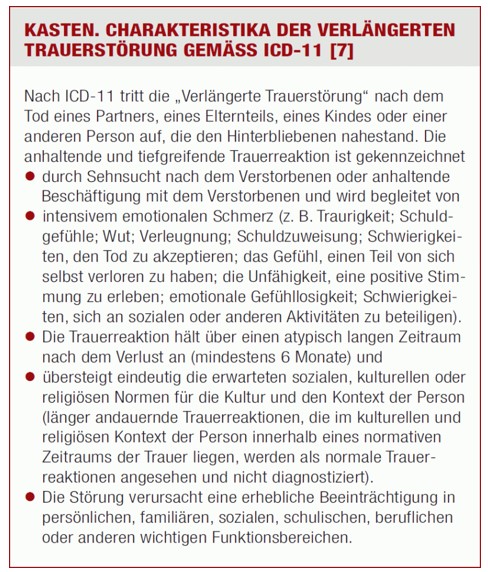

Allerdings kann auch die Trauerreaktion eine Form annehmen, die als klinisch relevant anzusehen ist. Das geschieht in etwa 10–20 % nach einem Todesfall. Diese dysfunktionale Trauerreaktion wird als problematische Trauer, pathologische Trauer, komplexe Trauer oder, im Sinne einer psychischen Störung, als anhaltende Trauerstörung bezeichnet. Ihre wesentlichen Merkmale sind eine fortbestehende Sehnsucht nach dem Verstorbenen, eine starke emotionale Betroffenheit, das gedankliche Verhaftetsein mit dem oder der Verstorbenen sowie eine übermäßige Beschäftigung mit den Todesumständen. Hinzu kommen Schwierigkeiten, positive Erinnerungen zuzulassen, Bitterkeit über den Verlust und das Gefühl von Einsamkeit.

Bestehen diese und andere Beschwerden mehr als 12 Monate nach Verlust fort und führen für die Betroffenen in bedeutsamer Weise zu Leiden und Beeinträchtigungen in der Alltagsfunktion; können sie als krankhaft diagnostiziert werden. (siehe Kasten)

Eine besondere Rolle spielt die antizipatorische, bereits vor dem Tod der nahen Bezugsperson einsetzende Trauer, die zum Teil als Empfehlung ausgesprochen wird, um den Verlust vorwegzunehmen und bereits in der – kürzeren oder längeren – Sterbephase zu trauern. Empirisch gesehen zeigt sich inzwischen ziemlich deutlich, dass antizipatorische Trauer, ganz im Gegenteil, einen Vorhersagefaktor für eine problematische Trauer nach dem Tod der Bezugsperson darstellt.

Zum zweiten erhöhen „unerledigte Dinge“, die nach dem Tod nicht mehr zu klären sind, das Risiko für eine problematische Trauer. Es kann sich hierbei um Angelegenheiten und Themen handeln, die Hinterbliebene bedauern, für die eine einvernehmliche und friedliche Aussprache wünschenswert gewesen wäre, oder auch um Wünsche, die nicht mehr in Erfüllung gehen können. Beispiele hierfür sind das Bedauern, dass man nicht genug Zeit miteinander verbracht hat, dass man sich nicht verabschieden konnte, dass es ein Tabu oder ein Geheimnis in der Beziehung gab, das man eigentlich hätte besprechen wollen oder auch der Selbstvorwurf, dass man in den letzten Lebenstagen nicht stärker auf die Bedürfnisse des Sterbenden eingegangen ist. Allein dadurch können nach dem Tod starke Schuldgefühle oder auch Vorwürfe an den Verstorbenen entstehen. Realisieren Hinterbliebene nach dem Verlust, dass man sich in den letzten Lebenstagen nicht an den Wünschen des Patienten orientiert hat, sondern letztlich an dem eigenen Beharren, dass man Anspannung und Sprachlosigkeit produziert hat anstatt wertvolle gemeinsame Momente zu erleben, kann dies zu einer deutlichen psychischen Krise führen.

Umgekehrt stellt es einen bemerkenswerten Akt des Loslassens und der Stärke dar, sich auf den Sterbeprozess und den Abschied einzulassen.

Fazit für die Praxis

– Das Risiko für eine verlängerte und problematische Trauer kann reduziert werden, wenn Angehörige bereits in der finalen Krankheitsphase beraten werden.

– Angehörigen von schwer kranken und sterbenden Menschen sollte empfohlen werden, sich auf das Versterben einzustellen, dabei aber in der Gegenwart zu leben und diejenigen Angelegenheiten zu erledigen und Themen zu besprechen, die noch wichtig erscheinen.

– Angehörige sollten ermutigt werden, den offenen, wiederholten Austausch mit der oder dem Sterbenden über ihre oder seine Wünsche und Bedürfnisse in Bezug auf die letzte Lebensphase und das Sterben zu suchen.

Quelle: Dr. rer.nat. Christine Willen, kathrin Giesselmann, Dtsch Arztebl 2023; 120(21-22): [14];

DOI: 10.3238/PersOnko.2023.05.30.04,

Phasen nach Kübler-Ross: https://www.betanet.de/sterbephasen-nach-kuebler-ross.html